type

status

date

slug

summary

tags

category

icon

password

comment

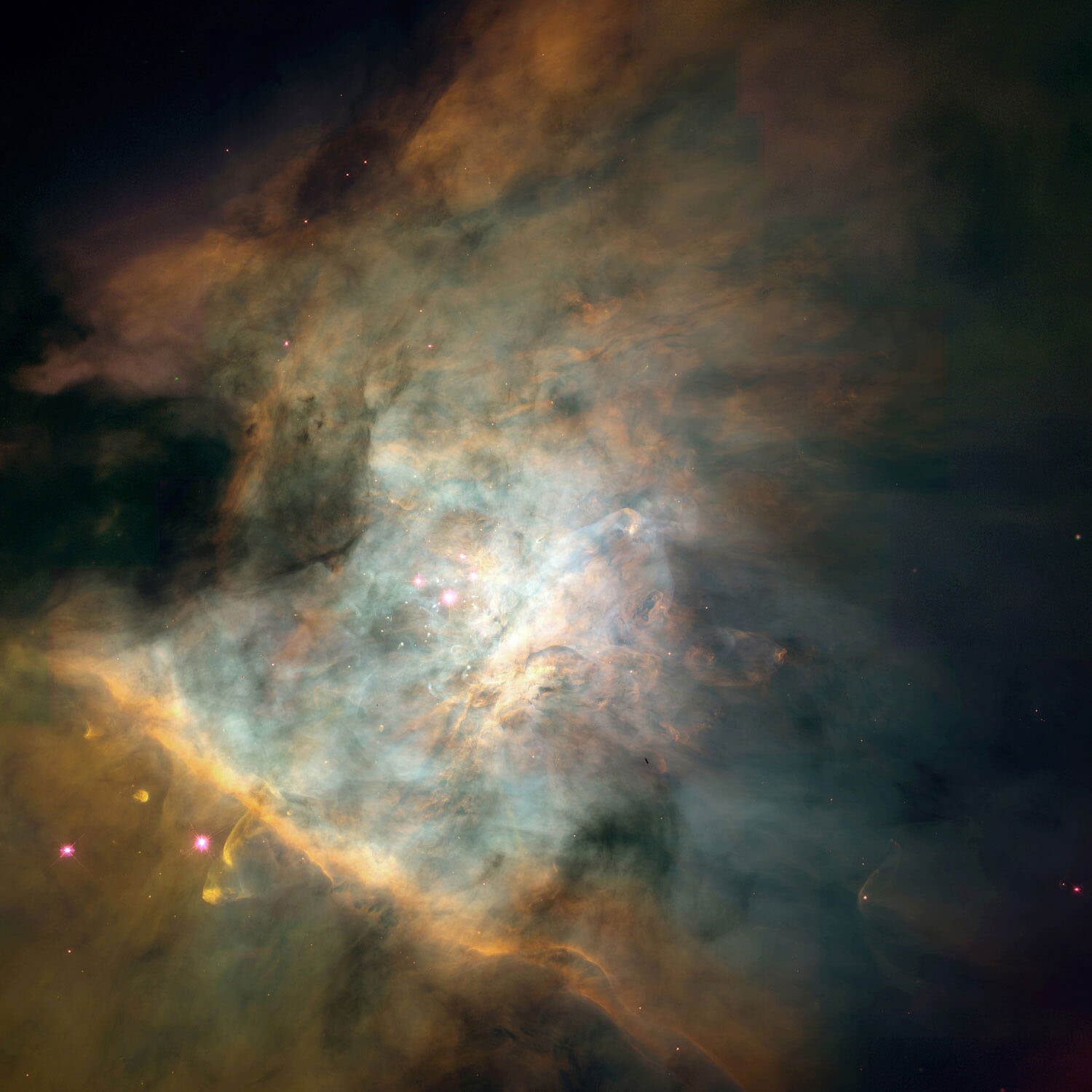

成为自由而无用的灵魂

笨人和大多留子一样,当年选了最实用的专业,大多数课都是围绕数学/统计/经济/计算机展开,为成为一名合格的牛马打下坚实的基础。回头看印象最深的几节课却和这些“有用“的课不沾边,这些被功利主义标注为"无用"的课程,如同高速公路隔离带里倔强生长的野蔷薇,在我们向着既定人生坐标疾驰时,用带刺的藤蔓轻轻勾住灵魂的衣角。

「Sociology 1」 - 你学的历史和我学的历史好像不一样

不论是阅读材料还是课堂讲授的内容,都猛烈批判了美国政府如何篡改历史,让民众只看到其光辉的一面。教授甚至自己写了一本书,专门剖析美国政府的虚伪之处,以及如何在民众面前以人道主义的幌子掩盖自身的真实目的。例如,电影《黑鹰坠落》将美军出兵索马里合理化为一场人道主义救援行动,而事实上,这背后牵扯着更深层的利益链条。这些内容本就颠覆了我的三观,但更让我震惊的是,教授竟然能在课堂上公开讨论这些话题,而没有受到任何限制。

在国内读高中时,近代史占据了很大篇幅,强调中华民族在艰苦抗战中的顽强精神。而在美国学历史时,却发现这些内容被一笔带过,所有的战争行为似乎都被描绘成出于正义——无论是投放原子弹,还是介入越战。那时我才意识到,这个世界上并没有绝对的对错,历史书上的叙述未必是真相,每个人只是站在自己的立场去理解和诠释历史。

这门课本来是通识选修课中的“水课”,然而我碰上的教授却反套路操作,把期中和期末考试设为100道选择题,所有题目从大量阅读材料中随机抽取,答对92道以上才能拿A。结果,大家不得不每周花好几个小时埋头苦读,怨声载道。而在这样的氛围里,我却不好意思承认——相比解数学题,我其实很享受读这些书,有一种撕开一层层精美的包装看见真实世界的感觉。

「Art History of Japan」 - 大学期间唯一挂科的课程

这门课挂了一次后,我硬着头皮又上了一遍,才勉强通过。更讽刺的是,这还只是一门 Pass/No Pass 课,不计入 GPA,结果我还是挂了。本以为是门水课,没想到老师和 TA 并不这么认为。每次考试都要求精准记住某座建筑或某件艺术作品的创作者、创作年代,以及背后的故事,简直像是量身定制来为难我的,尤其是那些又长又拗口的名字,比如 Kamakura、Muromachi 🤕。

让我印象最深的是 TA——虽然是位美国人,却对日本文化有着近乎执着的热爱,甚至能感觉到他的“精神内核”已经完全日本化了。这一点也充分体现在他打分的严格程度上,作业和考试批改得一丝不苟,毫不留情。印象里他的脑袋圆圆的,留着很短的头发,活像是从课本的插画上走出来的高僧,也许是时间久了,我已经把他的形象和课本里的插画融为一体了也说不定。

这些死去的记忆在八年后我真的来到京都时杀了个猝不及防的回马枪。这些建筑、绘画和雕塑的实物比考试重点壮观多了,真想邀请当年苦苦死记硬背的我来一趟,看见这些艺术品鲜活地伫立在面前一定比哆啦A梦的记忆面包还管用。

「Writing 39B」 - 长大后我也成了推石头的人

写作课期末论文截稿前夜,我在图书馆地下室在中文和英文版《西西弗斯神话》中来回横跳,感慨着怎么每个字都认识拼凑在一起就读不懂。面对即将截止的关于这本书书评的论文完全无从下手,在那个还没有GPT老师的年代,只能全靠用想象力。二十岁的键盘敲击着加缪的句子,手边的星冰乐早已融化,文档里却挤满故作深沉的比喻——那时的我还不懂,真正的荒诞会渗透进生活里,并不需要依靠想象力。

当GitHub贡献图的绿色方块像现代版推石轨迹铺满屏幕时,我终于读懂了加缪的黑色幽默。二十岁在图书馆地下室敲击的论文里,"荒诞"不过是学术黑话,直到那个被Slack通知轰炸的周一清晨,巨石幻化成代码仓库里永远清理不完的legacy code。穿着中城打工人标配衬衫+马甲的西西弗斯们挤在MetroNorth车厢,工牌成了现代版锁链。发现自己在JIRA看板上重复创建-关闭-创建ticket的循环,才惊觉早已领到数字时代的西西弗斯剧本。

网上很火的关于《我与地坛》的一段评论正巧可以拿来形容此时的感受:

“我非常喜欢的一个东西,是一个人十三四岁的夏天,在路上捡到一支真枪。因为年少无知,天不怕地不怕,他扣下扳机。没有人死也没有人受伤。他认为自己开了空枪。后来他三十岁或者更老,走在路上,听到背后有隐隐约约的风声。他停下来,回过身去,子弹正中眉心。果然,在那明媚的阳光中传来了那一声枪响,那枪声沉闷至极。”

说到这里,我并不是想渲染长大后的日子有多悲催。相反,正因为西西弗斯的故事早早地植入了我的脑海,所以在这些日复一日、看似麻木的时光里,想起他反而成了一种慰藉。毕竟,能在20岁就明白人生本无意义,而意义需要靠自己创造,本身也是一种幸运。

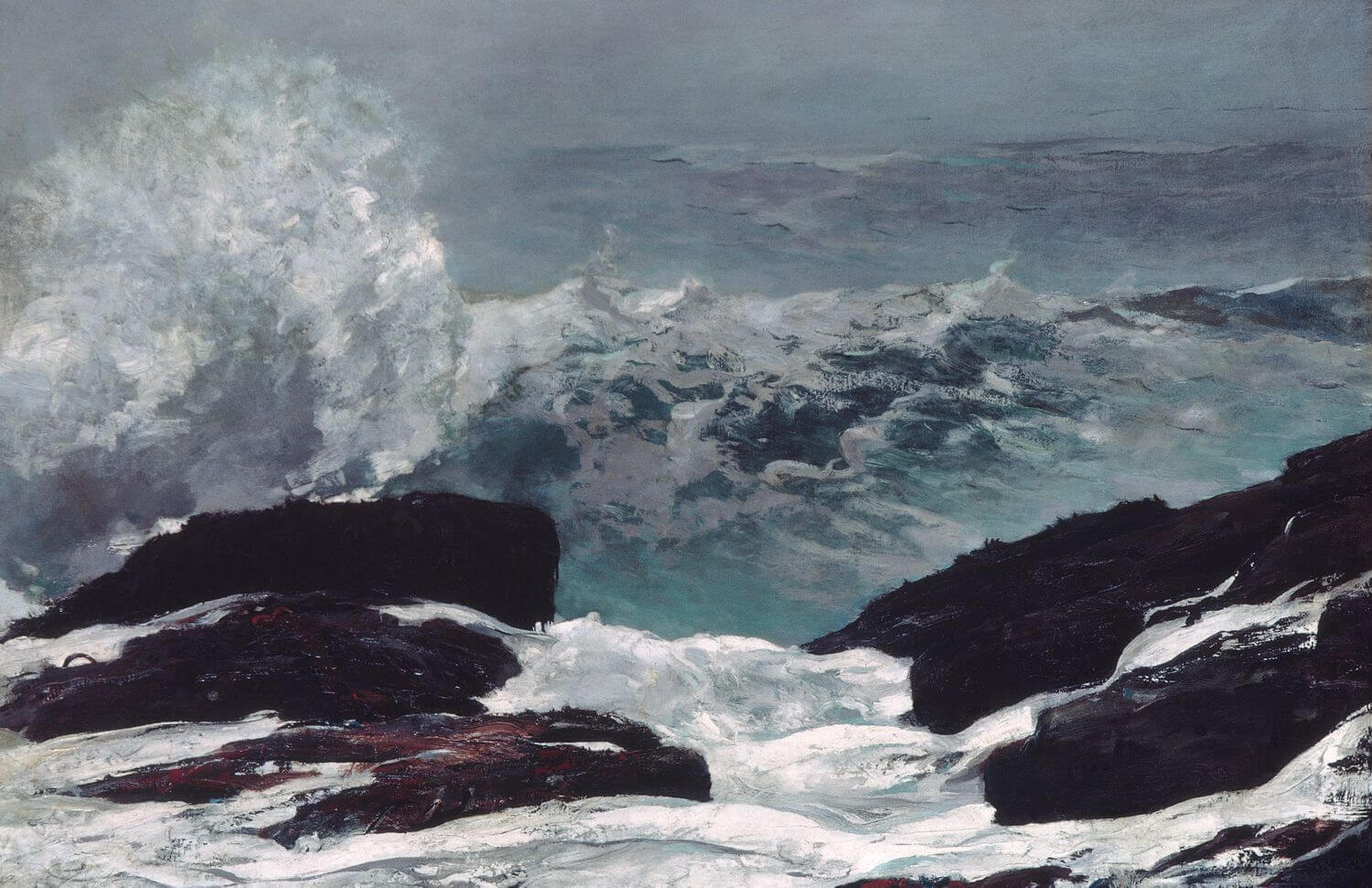

于是,我开始留意通勤途中的小确幸,比如今天恰好坐到了靠窗的位置,一路沐浴着阳光去上班;又比如提前十分钟下班,偷偷溜走给自己买个小蛋糕;再比如中午食堂正好有我最爱吃的菜。这些微小的细节,构成了每天独一无二的风景。就像西西弗斯一次次把石头推向山顶的路上,风景虽变幻无常,却总能带来意想不到的惊喜——有时是一朵花,有时是天上的云,有时是山间拂过的一阵风。

「最后」

那些专业课的价值,确实在后来找工作的过程中得到了验证,它们是“有用”的。但回头看,那些曾经被认为“无用”的课,才是真正滋养我一生的养分。就像当年在心底埋下的一颗颗种子,或许当时毫无察觉,但它们在岁月里悄然生根发芽,最终长出花来。而当我在人生路上奔波、感到疲惫时,低头一看,才发现这些花一直盛开在脚下。

欢迎您在底部评论区留言,一起交流~

- Author:Xinyuan

- URL:https://tangly1024.com/article/1954c8e8-8c54-80ef-8929-dc78c7a97535

- Copyright:All articles in this blog, except for special statements, adopt BY-NC-SA agreement. Please indicate the source!